2050年のカーボンニュートラル実現に向け、海洋のCO₂吸収機能「ブルーカーボン」が注目されています。しかし、日本では地球温暖化などの影響により、過去45年で藻場の半数以上、約10万ヘクタールが失われました。藻場はスギの約4.5倍のCO₂吸収力を持つ昆布などを含み、水質浄化や生態系の基盤としても重要です。日本全体で年間1.5億トンのCO₂除去が求められる今、その再生は急務です。

一方、企業による藻場再生活動は「場所や手続きが不明」「権利調整が困難」といった課題があり、思うように進んでいません。こうした中、2024年10月に富士通からスピンアウトした株式会社BLUABLE(以下、BLUABLE)が、自治体や漁業者と企業をつなぎ、藻場造成からブルーカーボン測定・クレジット申請までを一括支援する体制を構築しています。2025年には、企業とともに藻場を創る「企業の海森」プロジェクトを始動し、海洋環境の再生と脱炭素に取り組んでいます。

本記事ではその取り組みについて紹介していきます。

事業内容①:企業の海森プロジェクト – 企業参加型で海に森を作る取り組み

「企業の海森」は、企業が地域と協働して藻場を創出するプロジェクトです。BLUABLEが、藻場再生を望む自治体・漁協・NPOなどと、環境CSRに意欲のある企業をマッチング。企業の協賛によって沿岸に適した藻場を造成し、CO₂削減や生態系の再生につなげる取り組みです。陸上の「企業の森」活動を海に応用した形で、北海道・兵庫・和歌山・長崎など全国に展開が始まっています。

参加企業は次の3つの価値を得られます:

- 社員の実体験型サステナ研修

海藻の植え付けや漁業体験を通じて、環境保全を体感。課題解決力や起業家精神の醸成にもつながります。 - ESGブランディング

ネーミングライツや調印式などを通じて、企業の環境貢献を社内外に発信。採用や顧客対応でも好印象を与えられます。 - ネイチャーポジティブ経営への貢献

藻場によるCO₂吸収量をクレジット化し、GXやTNFDなど環境情報開示への対応にも活用可能です。

企業はCSR強化と環境貢献を両立でき、地域は資金・人材の不足を補い藻場再生を加速できます。ブルーカーボンクレジット制度は新しい分野であり、今の参画は「先行者利益」につながります。藻場・干潟の再生に向けた国や自治体の動きが強まる中、企業が主体的に海の未来に関わることが、今まさに求められています。

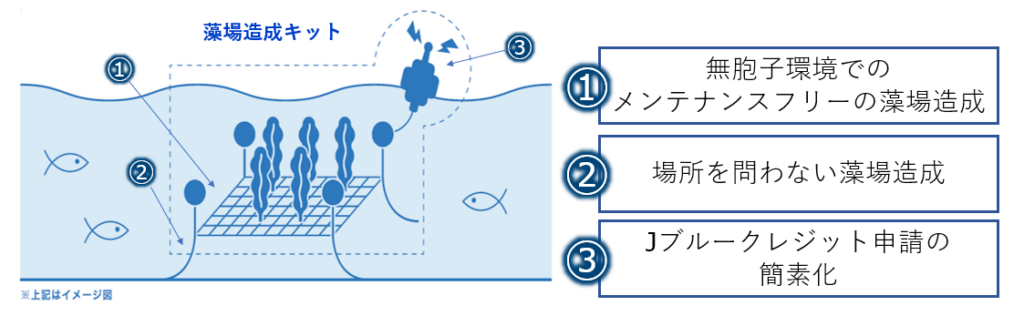

事業内容②:藻場創生の技術開発 – 特殊基質による海藻の森づくり

BLUABLEの強みは、海藻が着生しやすい特殊な基質を用いた独自の「藻場造成キット」にあります。従来は岩場でしか根付きにくかった海藻を、砂地にも定着させられるよう開発されたこの装置は、重さ1kg未満と軽量で、重機を使わず手作業で設置できるのが特長。投入後は自然に漂着する海藻の胞子が基質に付着し、藻場が形成されていきます。

この技術はすでに全国10地域・16箇所で実証実験が進行しており、短期間・低コストでの藻場再生の有効性が検証されています。

ただし、実用化に向けては、安価でメンテナンス不要な装置への改良や、海域ごとの栄養塩濃度・食害生物への対応といった課題も残されています。BLUABLEは今後、IoTやAIを活用した海中センサー・ドローンなどの導入によって、藻場の造成・管理の高度化を図る方針です。

技術面の課題を一つずつ乗り越えながら、同社は日本全国、さらには世界各地の海での藻場再生活動の展開を目指しており、その動向に期待が高まっています。

事業内容③:ブルーカーボンの測定・クレジット申請支援 – 可視化と価値化のワンストップサービス

BLUABLEは、藻場の造成にとどまらず、その藻場が吸収したCO₂を科学的に測定し、カーボンクレジット化まで支援する体制を整えています。企業のカーボンオフセットに活用できるこの仕組みは、日本独自の制度「Jブルークレジット」を活用するもので、吸収量を第三者認証し、排出権として活用できるのが特長です。

特に注目すべきは、日本がこの分野で世界をリードしている点です。国家レベルで藻場由来のクレジット制度を整備しているのは日本のみで、BLUABLEはこの制度を活用し、藻場造成から測定、申請、発行までをワンストップで支援しています。企業は専門知識がなくても導入可能で、漁業者や海藻養殖業者にとっても大きな支援となります。

また、自然共生サイトの証明制度やTNFD(自然関連財務情報開示)など、企業に求められる自然資本の可視化・情報開示も追い風となっています。BLUABLEは環境省・自治体と連携し、画像解析やAIなどを用いたブルーカーボンの高精度測定にも取り組んでおり、藻場を“価値ある資産”に変える先進的な取り組みを進めています。

「海の森づくり」と「脱炭素ビジネス」を両立するBLUABLEは、ブルーカーボンの実用化と普及を牽引する存在として、国内外から注目を集めています。

創業背景:「Fujitsu Innovation Circuit」から誕生

BLUABLEは、富士通社内の新規事業創出プログラム「Fujitsu Innovation Circuit」から誕生した社内ベンチャーです。創業メンバーは、通信業界でカーボンニュートラル事業を手がけた魚谷貴秀氏、微細藻類研究の専門家・西川暢子氏、地域DXを推進してきた福地達貴氏の3名で、それぞれ異なる領域の知見を持ち寄り起業に至りました。

収益化に時間のかかる海洋R&D事業の特性を踏まえ、2024年10月にスピンアウトし、富士通の支援VCからシード資金を調達し、プロダクト開発と市場適合性の検証に取り組んでいます。富士通のリソースや海洋デジタルツイン技術も活用し、スタートアップの機動力と大企業の技術力を融合させた事業展開が特徴です。

今後は、企業のCSRニーズと地域の藻場再生をつなぐモデルを確立し、クレジット発行まで含めたブルーカーボンの社会実装を目指します。最終的には「企業活動による海洋環境への負荷をゼロにする」ことをビジョンに掲げ、社会課題とビジネスの両立に挑戦しています。

市場規模:ブルーエコノミー市場、2030年国内で約28兆円達する見込み

2030年のブルーエコノミー(海洋経済)市場は、世界で約500兆円、日本国内でも約28兆円に達すると見込まれており、大きな成長が期待されています。政府もブルーカーボンや藻場再生をグリーン成長戦略の一環と位置づけ、積極的な支援を進めています。

特に海藻市場は注目されており、バイオ素材や食品、飼料など多様な用途により、2030年までに1.7兆円規模に成長する可能性があります。藻場再生技術を持つBLUABLEにとっては追い風となるでしょう。

また、ブルーカーボンクレジット市場も拡大中で、海草やマングローブなどの生態系が生み出す年間25兆円超の価値が注目されています。現在は制度整備の途上ですが、持続可能な市場形成に向けて世界規模での動きが活発化しています。

日本ではJブルークレジット制度や各地の藻場ビジョン策定が進む一方、公的資源には限界があり、官民連携による取り組みが求められています。民間主導の先行事例は今後の展開において大きな優位性を持つと考えられます。

日本のクレジット制度は国際的にも先進的であり、BLUABLEのような企業がモデルを確立すれば、海外展開の可能性も広がります。グローバルで海洋環境への関心が高まる中、同社はブルーエコノミー時代を支える重要なプレイヤーとして注目されています。

会社概要

- 会社名: 株式会社BLUABLE(ブルアブル)

- 設立: 2024年10月11日

- 代表者: 魚谷 貴秀(代表取締役)

- 事業内容: 藻場の造成からブルーカーボンの測定・クレジット申請までをワンストップで提供する富士通発スピンアウトスタートアップ

- 公式サイト: https://bluable.jp/

まとめ

今回紹介した 株式会社BLUABLEは海洋環境の再生と脱炭素に取り組んでいる企業です。

New Venture Voiceでは、このような注目スタートアップを多数紹介しています。

Payn株式会社のように、国内外の面白い企業についてもまとめているため、関連記事もご覧ください。