日本の物流業界では、ドライバー不足や過酷な労働環境といった「2024年問題」が深刻化しています。なかでも、長距離輸送を担う大型トラックの自動運転化は、こうした課題の解決に向けた重要なテーマです。

そんな中、この課題の解決に挑むのが、完全無人運転の実現を目指すスタートアップ、株式会社ロボトラック(以下、ロボトラック)です。ロボトラックの最大の特徴は、Tusimpleの共同創業者が率いる“世界トップレベルの技術陣”と、すでに新東名高速道路(100km)をレベル4相当で走行した自動運転技術にあります。

本記事では、株式会社ロボトラックがどのような仕組みで自動運転トラックの実現に挑んでいるのかについて、事業内容や技術・資金調達・市場トレンドなどの観点から詳しく解説します。

物流の危機「2024年問題」とは?

「2024年問題」とは、働き方改革関連法の適用により、トラックドライバーの時間外労働に上限が設けられることで、物流業界に生じる深刻な人手不足や輸送力の低下を指します。

これにより、荷物の配送遅延やコスト増加が懸念されており、特に長距離輸送を担う大型トラック業界では、早急な対策が求められています。

事業内容:最新のAIと機械学習を用いた大型トラック向け完全無人運転技術

ロボトラックでは、大型トラックに特化した自動運転技術の開発と、その社会実装に取り組んでいます。最大の特徴は、世界で初めて自動運転トラックによる完全無人走行テストを成功させたTusimple社の共同創業者・Nan Wu氏が設立し、世界トップレベルの技術力を持つチームが中心となっている点にあります。

Nan氏は、前職のTusimpleにおいて大型トラック向けの自動運転技術を牽引し、実用化に向けた数々の実証実験を成功させてきました。その経験と実績をもとに、ロボトラックでは短期間で日本市場に適した技術開発と実証を推進しています。

このように、世界最高水準の技術と実行力を持つチームが日本市場にフォーカスして展開していることが、ロボトラックの最大の特徴と言えます。

提供価値:最先端の自動運転技術を有した輸送ソリューション

ロボトラックは、最新のAIと機械学習を駆使し、自動運転技術の限界を押し広げることに挑戦しています。

同社の革新的なアプローチは、複数の最先端技術を高度に統合することで、安全性・効率性・適応力を兼ね備えた、次世代のトラック輸送システムを実現しています。

以下では、ロボトラックが提供する主要な技術と、その価値について詳しく解説します。

<ロボトラックが提供する最先端の自動運転技術>

- BEVトランスフォーマー:BEV(Bird’s Eye View)トランスフォーマー技術を活用することで、トラックの周囲360度の状況を正確に把握することを可能にしています。 これにより、複雑な交通環境でも安全に車両を制御し、最適な経路を自動で判断・走行できるようになります。

- End-to-End学習:カメラやセンサーで得た情報から運転操作までを一貫して処理する仕組みにより、状況の変化に強い柔軟な自動運転システムを実現します。これにより、様々な道路環境や運転条件に対応できます。

- 冗長性のあるシステム設計:万が一、一部のシステムに不具合が起きても、安全を保てるように複数のバックアップ機能を備えています。これにより、最高レベルの安全基準を維持した自動運転を可能にします。

- 生成AIを用いたシミュレーションシステム:高度なシミュレーションシステムは生成AIを活用し、走行データをもとに、現実では再現が難しいシナリオや状況の多様性を大幅に向上させます。 これにより、多様なケースでの訓練・検証が可能となり、より実践的で強固なシステムが構築されます。

- VLM:VLMとは、視覚的な手がかりと自然言語指示を同時に理解できる技術です。 道路標識や注意喚起などを正しく解釈し、状況に応じた判断をすることによって、より自然で人間に近い認識能力を実現しています。

- 変化を予測する世界モデル:高度な世界モデルによって周囲の状況を先読みし、変化を予測したうえでリスクを回避する判断が可能になります。これにより、変化に柔軟に対応した、より安全でスムーズな走行が可能になります。

持続可能な物流インフラの実現へ

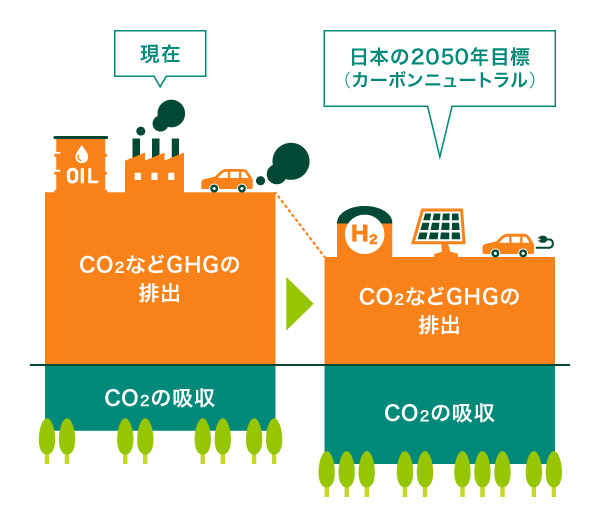

ロボトラックが取り組む自動運転技術は、単にドライバー不足という目の前の課題を解決するだけにとどまりません。

長距離輸送の無人化が進めば、輸送の効率化や深夜・長時間運行の安全性向上に加え、燃費の最適化や無駄なアイドリングの削減にもつながります。これにより、物流業界の生産性向上と同時に、CO₂排出量の削減や環境負荷の軽減といった、脱炭素社会に向けた取り組みにも貢献することが期待されています。

ロボトラックのような先進的な技術が、社会全体のサステナビリティを支える重要なインフラとなる日も遠くありません。

資金調達:2025年3月にシードラウンドで3億円を調達

2025年3月、株式会社ロボトラックは、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社、PKSHAアルゴリズム2号ファンド、AIS CAPITAL株式会社などを引受先とする第三者割当増資により、総額3億円の資金調達を実施しました。

今回の調達は、完全無人運転の実現に向けた自動運転技術の実証実験や、東京〜名古屋・東京〜大阪間での走行テスト拡大を目的としています。また、量産化や社会実装に向けて、物流事業者やインフラ関連企業との連携強化にも活用される見通しです。

ロボトラックは今後、レベル4自動運転トラックの早期実現に向け、開発・事業体制の強化を一層加速させていくことが見込まれます。

市場規模:2030年には35%の輸送力が不足?注目集まる自動運転トラック市場

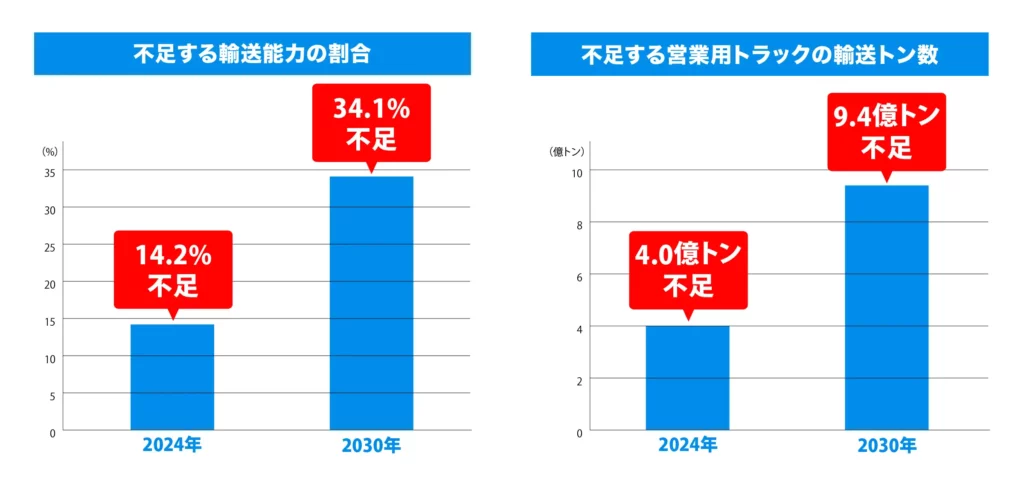

日本の物流業界は、2024年から始まった労働時間の上限規制により、ドライバー不足や輸送力の低下といった課題が一気に顕在化しました。国の試算では、2030年にはトラック輸送の約34%が担い手不足で対応できなくなる可能性も示されています。

このような背景から、自動運転トラックは単なる技術革新ではなく、社会インフラの維持を支える現実的なソリューションとして注目を集めています。政府も東京〜大阪間を結ぶ自動化貨物専用道路の整備を計画しており、複数の企業がすでに走行実証を開始しています。

この分野の成長は、物流業界にとどまりません。自動運転トラックの普及は、ロボット技術やセンサー、AI制御、遠隔監視といったロボット産業全体の技術革新と需要拡大にも直結しています。経済産業省によれば、ロボット産業の国内市場規模は2035年に10兆円を超えるとされており、物流ロボティクスはその中核を担う領域と位置づけられています。

特に、幹線輸送や夜間・長距離運行といった定型業務からの導入が進む中、ロボトラックのような先進スタートアップが実用化と社会実装の推進役として注目されるのは必然であると言えます。自動運転トラックは、物流とロボット産業の交差点にある次世代成長市場なのです。

企業概要

- 企業名:株式会社 ロボトラック

- 代表者:代表取締役 CEO Nan Wu

- 設立:2024年

- 所在地: 東京都中央区新川1-15-11 小田中ビル

- 公式HP:https://robotruck.jp/

まとめ

本記事では、自動運転トラックの実用化に挑むスタートアップ、株式会社ロボトラックをご紹介しました。

New Venture Voiceでは、このように注目すべきスタートアップの取り組みを多数取り上げています。

世界で戦う日本発スタートアップや、ユニークな技術で業界に変革をもたらす企業もまとめているため、ぜひ関連記事もご覧ください。